Regards sur le design contemporain | Design en milieu numérique |Apple&Google|

Apple&Google.

Apple et Google, deux entreprises symboliques de notre ère numérique.

Autour de Google et du design total

Google c’est d’abord l’algorithme Page Rank, mis sur le marché en 1998, et qui est avant tout une affaire de “jus de lien”. Dominique Cardon conclut ainsi son enquête sur l’algorithme de Google : “au principe d’autorité qui a fait la force du PageRank, Google substitue de plus en plus un principe d’efficacité qui renvoie de manière de plus en plus approprié vers l’internaute les choix que l’algorithme a appris de ses comportements. De fait, la machine invitée par Google est devenue si complexe, si sensible aux tests statistiques qui ne cessent de la reparamétrer, si dévoreuses de variables et de traces, si auto-apprenante, que ses comportements ne peuvent plus être compris et interprétés, pas même par ses géniteurs”[1]. Google est une data machine qui fonctionne en trois étapes : 1) elle récolte les données et les stocke (dataveillance), 2) elle les traite et produit des connaissances (datamining), 3) elle vous offre ce que vous souhaitez, et prédit même ce que vous cherchez (profilage[2]).

Google n’est pas tant une industrie de la rétention, qu’une industrie de la protention et de l’attention. Le rêve de Google ressemble à celui de Gordon Bell travaillant à l’enregistrement total de sa vie (MyLifeBits), c’est le rêve de doubler le monde de sa représentation numérique et de constituer notre datamind. Google voudrait tout savoir sur nous, et nous apporter tout ce que nous voulons avant même que nous l’ayons formulé. Qu’est-ce, en effet, qu’une donnée en temps réel, si ce n’est une donnée qui n’a pas à être recherchée ?

Google cars n’est pas tant une nouvelle machine, un nouveau service, qu’un nouveau modèle industriel et économique. A-t-on bien pris la mesure d’un projet comme Google Earth ou comme Google Books ? Google est bien plus que le moteur de recherche de référence, c’est une industrie des data à visée totalisante, avec ses multiples tentacules qui tricotent les intimités aussi bien que les masses ; Google n’est pas seulement une nouvelle entreprise, c’est une nouvelle économie (qui, entre autres, attribue une valeur marchande aux mots) ; Google n’est pas seulement un outil, un moyen, c’est un milieu de comportement et de langage ; Google n’est pas seulement la carte, c’est aussi le territoire, ou plus exactement, à l’exemple de la nouvelle de Borges, c’est la carte à l’échelle 1/1. Google se veut ici un symbole prométhéen : il est la démesure fabricant de la mesure.

Cette omnipotence sémantique du design, cette indistinction généralisée dont le design serait à la fois cause et effet, ce design total, est au fond l’objet de la critique d’Hal Foster. Foster voit trois raisons au succès du design total. La première est dans la perpétuelle personnalisation de la marchandise, la seconde dans le fait que l’emballage a fini par remplacer le produit, la troisième dans la « médiation » générale de l’économie, c’est-à-dire dans le fait que l’on soit définitivement passé d’une « culture du marketing » à un « marketing de la culture ». Cette dernière clause est encore plus manifeste dans le contexte numérique qui est le nôtre où la culture n’est plus seulement la production d’objets, ni même la fabrication de signes, mais devient la manipulation ou le design de données. Tout tend à devenir designer et redesigner, et la fameuse convergence technoscientifique annoncée (exprimée par les deux acronymes NBIC et BANG) ne dit rien d’autre. Si le mot de « design » qui s’enseignait autrefois dans des « ateliers industriels » en est venu à s’appliquer à la planète – Buckminster Fuller étant de ce point de vue le pionnier du design planétaire – ce n’est pas par effet de mode : c’est que notre milieu est de part en part technique, ce qui est une autre manière à nos yeux de parler d’anthropocène.

Autour d’Apple et de nos contradictions.

D’une manière ou d’une autre, Steve Jobs a réussi à faire d’Apple la quintessence du design numérique, sur ses deux faces, matérielles et logicielles – c’est du moins ce qu’il a réussi à faire croire. L’histoire de la place du design chez Apple est passionnante [cf. Ed Tracy : Apple and the history of computer design]. Steve Jobs n’est pas Apple, et Apple ne se contente pas de produire des machines. Outre le design épuré de ses produits, Apple doit son succès au demi-million d’applis et à sa banque de données (notamment musicales). Les accessoires, des plus ingénieux (ex. une éolienne portable) aux plus surprenants (ex. un thermomètre à viande ou le Lapka, qui entre autres vous permet de tester si votre nourriture est vraiment bio !), ne sont pas franchement pour grand chose au succès d’Apple.

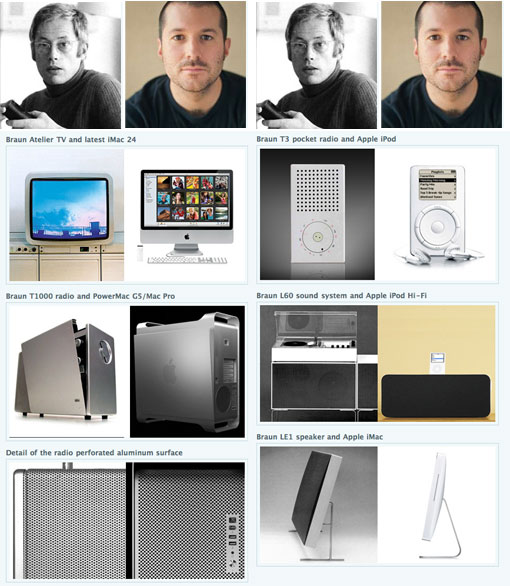

Peu de slogan ont été aussi repris que le “less is more” de Mies van der Rohe. On trouve de nombreux articles sur le web qui mettent en parallèle les deux grands designers que sont Dieter Rams (Braun) et Jonathan Ive (Apple). Récemment, ce sont les propos de l’un et de l’autre, dans le DVD Objectified, qui ont ranimé le débat : Dieter Rams cite Jonathan Ive comme son héritier, tandis que celui-ci cite le designer Marc Newson comme source d’inspiration. “Le bon design, écrivait Dieter Rams, c’est aussi peu de design que possible”, à savoir “moins, mais mieux”. Pour rappel, Dieter Rams affirmait que tout bon design est : 1) est innovateur ; 2) fournit une utilité à chaque produit ; 3) est esthétique ; 4) fait un produit compréhensible ; 5) est discret ; 6) est honnête ; 7) a une valeur à long terme ; 8) conçoit chaque détail avec une précision exhaustive ; 9) est respectueux de l’environnement ; 10) est minimaliste. On remarquera que le minimalisme de Dieter Rams se voulait durable et respectueux de l’environnement, et cherchait une esthétique indétrônable par les effets de mode, tandis que l’esthétique d’Apple semble accompagner une obsolescence programmée et un renouvellement constant des produits.

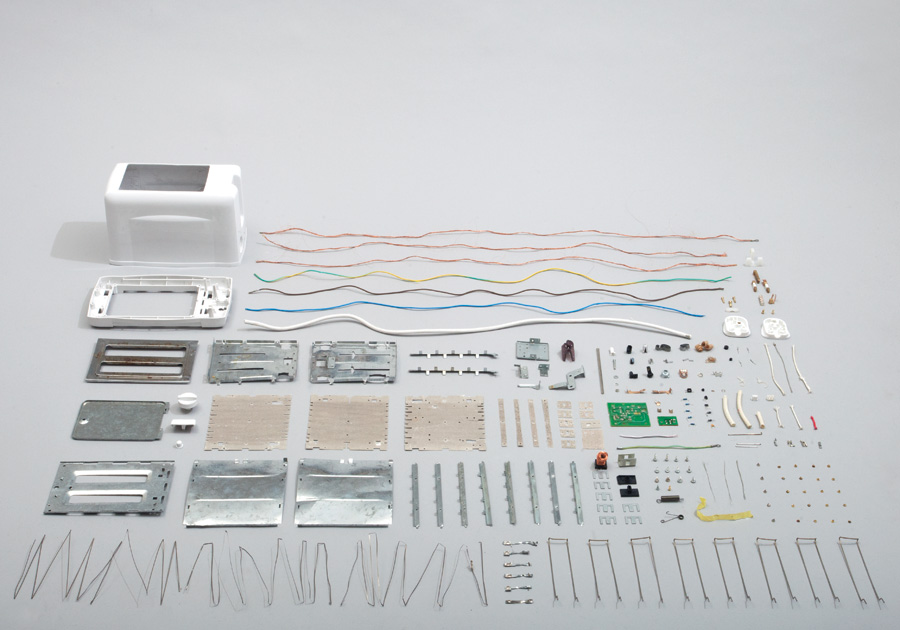

“Les origines du vocabulaire esthétique du MacBook ne sont pas très loin de l’esprit du Bauhaus, qui sanctifia la géométrie du cube, de la sphère et du cône”[3]. Depuis ses origines le design est un plaidoyer pour la simplicité. Faire simple, c’est un peu comme faire fonctionnel ou faire adapté, c’est le sens commun du designer. Je ne sais pas si un seul designer a déjà été aidé par les 10 lois de la simplicité de John Maeda. La force consensuelle de ce livre est tout à fait surprenante, et nombre d’exemples y viennent bien sûr d’Apple. Quelques voix se font entendre contre ce consensus. Le designer Don Norman a critiqué cette manie de la simplicité [cf. Simplicity Is Highly Overrated]. Et des rancœurs s’expriment : l’ancien designer d’Apple, Robert Brunner, affirme qu’Apple n’est pas synonyme de bon design : “Les choses commencent à être un peu trop monochromatiques et étroites. Est-ce qu’il n’y a de place dans le monde que pour des rectangles minimalistes ?”. Si le minimalisme d’Apple est largement imité c’est que lui-même imite largement. À s’en tenir à l’apparence extérieure, et donc à une définition superficielle du design, on pourrait tout aussi bien par exemple comparer le design d’un iMac à celui d’un grille pain, comme celui de Jasper Morisson (Rowenta). L’objet grille-pain semble bien peu de choses au regard des ordinateurs qui peuplent notre monde et nos poches, mais c’est pourtant déjà un objet industriel complexe, qui dépend d’un milieu industriel mondial – comme l’illustre le projet de Thomas Thwaites : The Toaster Project. Ce qui est valable pour le grille-pain, l’est pour tout objet industriel : un design responsable ne se limite pas à l’apparence, au mariage de la forme et de la fonction, il tente de concevoir un objet qui ne cache pas sa genèse, qui ne masque pas son processus, qui ne voile pas son fonctionnement. Derrière le slogan du minimalisme, se cache donc bien des mensonges. Le véritable minimalisme engage non pas le produit, mais la production, et une production qui refuse de divorcer avec l’usage.

The Toaster Project. Thomas Thwaites

La belle simplicité d’Apple concerne à la fois le logiciel et le matériel, elle concerne aussi le procédé de fabrication lui-même – dit “unibody”. Bien sûr, cette belle simplicité fonctionne comme un masque, et cache ce que le consommateur ne veut pas voir, ce que l’usager ne peut pas modifier. Le design en boîte noire est un design qui rend inaccessible ce qui se joue entre l’input et l’output, or ceci concerne aussi bien le design logiciel que le design matériel. Ce design en boîte noire s’accompagne d’un modèle économique aux antipodes de l’open source. Au dos de tout iPhone, iPad, iBook, etc., on peut lire : “Designed by Apple in California, Assembled in China”. On ne peut mieux dire la séparation entre la conception et la construction ou l’exécution, celle-là même qui était contestée par le design à son origine. Ce qui reliait Art&Craft, Esthétique&Industrie, les sépare.

Ouvrons la boîte noire ! Si le FairPhonepeut être dit plus juste, c’est en ce sens qu’il prétend précisément ouvrir le produit fini pour rendre visible son processus de fabrication[4]. Le modèle unibody d’Apple est un modèle qui permet le rachat non la réparation ; c’est contre ce modèle que Dave Hakkens a proposé son projet Phonebloks, dont on a beaucoup parlé mais qui n’a malheureusement pas vu le jour.

Apple fait ce qu’il y a de mieux comme ce qu’il y a de pire. Nous avons tous des bonnes raisons de condamner la logique propriétaire d’Apple qui en guise de bonjour vous demande votre numéro de carte bleue ; et nous avons tous des bonnes raisons de condamner une entreprise qui s’accompagne d’un déni des moyens de production, en l’occurrence un déni des iSlave de Foxconn. Et pourtant… nous possédons leurs produits, et nous les fétichisons à notre insu. Apple incarne parfaitement l’ambivalence de notre rapport à la technique, tout à la fois lucide et incapable. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots de Simondon m’ont tout de suite faite penser à mon iPhone :

« Si nous considérons des machines que notre civilisation livre à l’usage de l’individu, nous verrons que leurs caractères techniques sont oblitérés et dissimulés par une impénétrable rhétorique, recouverts d’une mythologie et d’une magie collective qu’on arrive à peine à élucider ou démystifier. Les machines modernes utilisées dans la vie quotidienne sont pour la plupart des instruments de flatterie. Il existe une sophistique de la présentation qui consiste à donner une tournure magique à l’être technique, pour endormir les puissances actives de l’individu et l’amener à un état hypnotique dans lequel il goûte le plaisir de commander à une foule d’esclaves mécaniques, souvent assez peu diligents et peu fidèles, mais toujours flatteurs » (Simondon, L’individuation, 2005, p. 522).

Conclusion. Design des commons.

Aaron Swartz en 2002 aux côtés de Lawrence Lessig à l’occasion du lancement de Creative Commons.

Avec l’éthique hacker se profile ce que le numérique propose de plus prometteur.« Do It yourself » « small is beautiful », « sobriété heureuse », « décroissance conviviale »… tous ces courants de pensée ont maintenant plus de quarante ans, mais sont aujourd’hui revisité en contexte numérique. On réévalue la figure du bricoleur face à celle de l’ingénieur, et on rappelle que l’argent ne peut pas acheter l’innovation – on parle de plus en plus de l’innovation frugale. Si Chris Anderson, gourou de Wired puis des imprimantes 3D, peut convoquer Marx, c’est bien que les Makers dans leurs nouveaux ateliers, ont repris le contrôle des moyens de production. L’univers des makers – qu’on pourrait aussi bien appeler fixers – et l’économie du partage a une portée aussi bien urbaine que rurale (ex. l’Atelier Paysan, l’association TractorShare, etc.). La « star » de l’Open source Ecology se nomme Marcin Jakubowki et se presente comme fermier et ingénieur. Mais c’est un fermier qui a besoin de TED pour financer son « kit de construction du village global » ! Si aucun makers n’est donc à l’abri d’être récupérer par le néo-libéralisme, il convient de rester optimiste, car derrière les différents manifestes des makers et les différents Fablabs, il y a en effet, outre un renouveau de la culture technique, une certaine considération écologique qui se dessine dans la conception d’objets ouverts, dans la volonté de réparer plutôt que de recycler, dans l’idée que la demande prime sur l’offre, etc. Et on ne compte plus les designers qui mêlent culture numérique et préoccupation écologique. Ainsi du collectif Jerry Do It Together, qui pense la récupération et le détournement des déchets selon une réappropriation démocratique des savoirs. Ainsi du projet W.AFATE qui résume le mariage des FabsLabs et de la revalorisation des déchets. Ainsi de Cesar Harada, dont la thèse s’intitulait Open Hardware for the Environment et qui est aujourd’hui connu pour ces drones écolos open source (Protei), illustre cette synergie entre écologie et data, entre préoccupations environnementales et open source, qui s’accompagne d’une vision contributive de la conception.

Au regard de la crise écologique, l’enjeu principal du design contemporain semble avoir été formulé Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard, à propos de leur projet Trou noir “il nous faudrait alors créer des objets en plus qui auraient pour vocation à générer des objets en moins”. Une telle citation n’a de sens que si on comprend que dans l’« éco-design » ce qui est « éco » ce n’est ni un matériau, ni un produit, mais un processus, un cycle, un système.L’idée n’est pas tant de créer des objets, que de créer des procédés de fabrication et des méthodes de conception. Le designer ne propose plus un objet donné à construire à la manière d’Ikea, mais un objet à se donner et à poursuivre. On parle aujourd’hui de metadesign. L’idée étant de mettre les outils du design plutôt que les objets, le contexte plutôt que le contenu, dans les mains de l’usager (Giaccardi, 2005). Le mouvement de l’open design de Ronen Kadushin ou celui d’Open structures réinvente aussi à sa manière non seulement le produit, mais la production industrielle, plus modulable, moins obsolescente. Pour économiser de la matière et de l’énergie, il faut passer du tout jetable au tout réparable, et fondamentalement, il faut systématiquement remplacer des biens par des services ; cela suppose une toute autre conception des produits industriels qui deviennent modulaires au lieu d’être intégrés. Tout le courant du design libre, porté par exemple par l’association grenobloise Entropie, tente ainsi de mêler autonomie du sujet et durabilité des objets en exprimant la nécessité de dévoiler ce qu’on pourrait appeler le code-source de l’objet.

Si le design travaille bien aux “Speculative Futures and Alternative Presents”, alors, dans le contexte qui est le nôtre, à savoir celui de la révolution numérique d’une part et de la crise écologique mondiale d’autre part, ces alternatives peuvent se résumer par l’idéal de creative commons. La transition écologique et la culture numérique se rencontrent en effet aujourd’hui autour de la défense des « commons ». Ce mot fédère des luttes différentes, à l’image de Philippe Aigrain, sur son blog, qui en appelle à une coalition des communs réunissant les écologistes et les informaticiens. Michel Bauwens, dont nous avons déjà parlé illustre assez bien cette rencontre entre transition œcologique (à la fois écologique et économique) et transition numérique. En France, le philosophe André Gorz, fut un des premiers à théoriser ce qui est commun à la transition écologique et à la transition numérique, comme le résume la citation suivante : « La lutte engagée entre les “logiciels propriétaires” et les “logiciels libres”… a été le coup d’envoi du conflit central de l’époque. Il s’étend et se prolonge dans la lutte contre la marchandisation des richesses premières – la terre, les semences, le génome, les biens culturels, les savoirs et compétences communs, constitutifs de la culture du quotidien et qui sont les préalables de l’existence d’une société. De la tournure que prendra cette lutte dépend la forme civilisée ou barbare que prendra le capitalisme. Cette sortie implique nécessairement que nous nous émancipions de l’emprise qu’exerce le capital sur la consommation et de son monopole des moyens de production. Elle signifie l’unité rétablie du sujet de la production et du sujet de la consommation et donc l’autonomie retrouvée dans la définition de nos besoins et de leur mode de satisfaction » (Gorz, Ecologica, p. 39). Cette lutte pour l’autonomie est l’enjeu fondamental du design des commons.

[1] D.Cardon, “L’esprit du Page Rank”, Réseaux, fév-avril 2013, p. 91.

[2] En milieu numérique, lire c’est écrire, autrement dit la manière dont nous cherchons une donnée est une donnée.Il y a une performativité des données numériques : mes comportements génèrent des données qui vont avoir une influence sur le milieu au sein duquel je peux agir. Les algorithmes apprennent de moi : les livres qu’Amazone me propose, les amis que Facebook me suggère, l’information que Google me montre, anticipent ce que je pourrais être à partir de ce que j’ai déjà été.

[3] Deyan Sudjic, Le langage des objets, p. 25

[4] “As a designer, explique Van Abel, le concepteur du Fair Phone, it disturbed me that no one in the world truly understands how a mobile phone is made and when you don’t understand how something is made, you can’t change it. With Fairphone I want to offer buyers a choice, while raising the bar for the industry. By buying this phone, you join a movement to change the way things are made” [cf. Design Indaba]